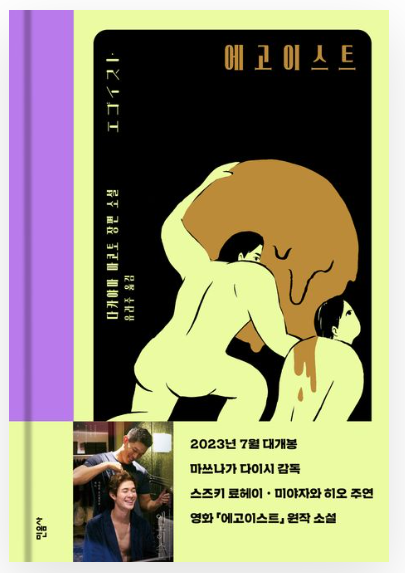

스즈키 료헤이, 미야자오 히오 주연 영화 『에고이스트』 원작소설

다카야마 마코토 저자(글) · 유라주 번역

민음사 · 2023년 08월 11일

- 소년이 온다 이후로 책 읽고 이렇게 흐느껴 운 적이 처음이다.

- 요즘은 책을 읽거나 영화를 보면서도 눈물 한 방울 주르륵 흘리는 게 요즘 내 감성의 끝이었는데, 오랜만에 내 감성을 끝까지 자극하는 책이었다.

- 사실 첫페이지부터 내 취향이었다. 공감의 미소를 짓게 만드는 도입부였다.

- 책을 읽으면서는 파국의 결과로 내 상상으로 만들어낼 수 있는 흔하디 흔한, 한 쪽이 현실에 지쳐서 나가떨어지거나, 배신하고 있던 것을 들키거나 뭐 그런 흔한 것을 상상했었다. 그래서 언제쯤 이 사랑이 끝날 것인가를 예상하면서 읽어나가는데...

- 뭐라고? 라고 하는 고스케의 질문 부분에서 나도 똑같이 뭐라고? 라고 외쳤고, 지하철에서 내려서 환승역으로 걸어가는 중간에 멈춰섰다. 처음에는 멍했고, 다음에는 눈물이 줄줄 흘렀다. 고스케와 똑같이.

- 그래, 생각해보면 그 부분 앞에서 힌트를 주고 있었다. 그런데도 이런 헤어짐은 상상하지 못했다. 에고이스트라는 제목이 이래서 붙여졌구나 깨달았다.

- 좋아하는 사람과 예상치 못한 헤어짐은 이렇게 가슴 아픈 거구나

- 게다가 그 죽음에 내 책임이 있는 것 같을 때는 더욱더.

- 나이 들어서, 병이 들어서 천천히 헤어짐을 준비하고 그렇게 헤어지는 것은 덜 상처받는 헤어짐이구나.

- 어린 자식들을 떠나보내는 부모의 아픔이란 것도 이런 아픔의 일종이겠지. 당연히 계속 살아갈 것이라고 생각했던 존재가 갑자기 맞이하는 죽음이라니. 게다가 그 죽음에 내 책임이 있을 거라니. 죽음이라는 결론을 알고 나면 죽음이라는 징조가 얼마나 많았던지. 살아있을 때 무심하게 지나쳤던, 눈치챌 수 있었던 순간들이 계속 떠오르면서 얼마나 자책하게 될런지.

- 이 책을 보면서 고레에다 히로카즈 감독의 영화 '괴물'이 생각났다. 일본은 초등학교 시절에 성소수자를 알아채고 괴롭히는 상황이 빈번한가 싶었다. 나의 초등학교 시절이야 워낙 작은 시골학교라서 그런 경험이 없지만 다른 사람들의 이야기를 통해서도 그런 이야기를 들어본 적이 별로 없는 것 같은데, 비교적 최근 본 일본 소설과 일본 영화를 통해 비슷한 이야기를 본다는 것은 그 사회에 그런 일이 종종 일어난다는 뜻 아닐까. 아니면 일본 사회가 성소수자 문제에 더 개방적이어서 문제 제기도 더 많이 일어나고 그것을 소재로 삼아서 만드는 영화나 소설이 더 만들어질 수 있고, 그게 알려지기까지 해서 나에게까지 닿게 되는 것일지도 모르겠다.

### 책 중에서

#7쪽

시골집으로 돌아간다. 오로지 그 일 때문에 비싼 옷을 산다. 시골 동네에서 끝내 벗어나지 못한 동급생으로 하여금 이를 갈게 하고 싶은 사람이라면 모두 똑같이 행동하리라고 나는 지금도 믿고 있다. 평상복 차림을 하고 시골집으로 돌아갈 수 있는 사람은 애당초 고향을 떠나지 않았어도 되는 사람이었으리라.

셔츠 가슴 부근이나 청바지 뒷주머니...... 가장 눈에 잘 띄는 자리에 명품 브랜드의 로고나 금속판 따위가 붙은 제품만으로 몸을 감싼다. 워낙 무던한 탓에 도쿄의 친구들 사이에선 바로 수다거리가 되는 내 옷차림조차, 한 시간에 고작 두 대밖에 오가지 않는 단선 철도의 지역 전철에서 초등학교, ...

- 첫 도입부터 내 마음에 들었다.

# 23쪽

자유로워질수록 고독해지는 것은 당연하다. 고독을 '뼈아픈 일'이라 굳게 믿으며 당당한 얼굴로 '연애를 하지 않는 것은 고독하다는 증거'라고 내뱉는 사람들과는 슬며시 거리를 두게 되었다. 연애에 재능이 없는 정도야 내게 큰 문제가 아니다. 싸워야 할 상대는 늘 시골 동네에 있었고, 싸우는 재능이 있든 없든 그 전투만은 계속해야 했으니까.

# 92쪽

순수하게 오직 연애에만 몰두하는 순간은 처음 만났을 때뿐이다. 류타 몰래 그의 얼굴과 몸, 행동을 관찰하고, 과연 내 애인이 될 수 있을까 고민하면서 하늘로 날아오르기도 했으며, 가끔 그런 생각에 사로잡혀서 내려야 하는 전철역을 지나치기도 했었다, 그때는 말이다. 처음과 비교하면 이젠 '그밖의 것들'이 훨씬 소중하다. 아마 그것은 류타도 마찬가지이리라.

사람들은 연애할 때 손을 맞잡고 서로를 바라본다. 그렇다면 손을 맞잡고 같은 방향을 봐라봤던 우리는 어땠을까. 서로를 바라볼 때조차 상대에게서 '똑같은 부분'을 찾아내려고 필사적이었던 우리는 어땠을까.

#124쪽

'저 남자를 단두대의 칼날 그늘에 집어넣은 사람이 바로 나라는 생각 때문에 견딜 수가 없다.'

'놀 거리 > 책 읽기' 카테고리의 다른 글

| [책] 구멍가게, 오늘도 문 열었습니다, 이미경 (0) | 2024.04.14 |

|---|---|

| [책] 잠수 한계 시간, 율리 체 (0) | 2024.04.14 |

| [책] 수많은 운명의 집, 슈테판 츠바이크 (1) | 2024.04.02 |

| [책] 뻬드로 빠라모, 불타는 평원, 후안 룰포 (0) | 2024.03.28 |

| [책] 프라이드 그린 토마토, 패니 플래그 (0) | 2024.03.22 |